遇山开路、遇水造桥 中国大桥是跨山越海的硬核浪漫

发布时间:2022-03-28 09:57:58 作者:单栗 点击:593 【 字体:大 中 小 】

遇山开路,遇水造桥

是基建大国的硬核浪漫

中国既是桥梁大国

也在不断研究成为桥梁强国

今天就给大家介绍一些

惊艳世界的中国桥梁

鸭池河大桥,世界跨径最大的钢桁梁斜拉桥

图自《中国国家地理》2019年12期

摄影/张政

桥梁工程,连接的不只是大地。每座桥梁都是人类和自然的连接,为了跨越不同的自然天堑,桥梁工程师们往往需要随机应变。而一座桥梁的建造也绝不仅仅只需要技术,考虑环保、经济等要素往往是更重要的。

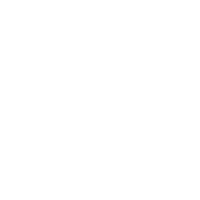

01 游龙凫水 长三角地区密集的跨海大桥

长三角建有中国最密集的跨海通道群

图自《中国国家地理》2021年06期

目前我国已建成的水下隧道和跨海桥梁有多条(座),但跨海隧道则不多,集中在东部沿海地区。长三角是目前已建和规划建设跨海通道最密集的地区。

在舟山建成跨海大桥、通上汽车之前,人们从舟山去往近在咫尺的上海,有两种选择:一种是先坐渡轮到宁波,再从宁波坐汽车或火车到上海。另一种选择是从舟山坐海上轮渡到洋山岛,过东海大桥后再到上海。

从地图上看,长三角地区的上海、杭州与宁波等几个核心城市之间,构成了一个英文字母“C”形的交通网络。在这个网络中,舟山孤悬海外,是网络中的一个缺口和断点。

这些年来,舟山的连岛工程,不仅将自身分散的岛屿连了起来,更重要的是直接连上了大陆一端的宁波。在未来的规划中,舟山的连岛工程还将继续向北延伸,通过跨海大桥与上海、江苏连接。

这样,长三角就将形成一个从“C”到“O”、完整的跨海通道大闭环。

这个跨海通道大闭环,始于由上海浦东新区芦潮港直达舟山市嵊泗县小洋山岛、全长32.5公里的东海大桥,这是本世纪建设的第一座跨海大桥,2005年投用;连接嘉兴和宁波、跨越杭州湾海域、全长约36公里的杭州湾大桥,比东海大桥晚一年建设,2008年通车;全长约10公里的嘉绍大桥,2013年建成通车,是第二条跨越杭州湾的大桥。再加上数条舟山跨海大桥,众多造型各异、长短不一的跨海大桥,最终在长三角地区形成了一个通畅而闭合的环路。

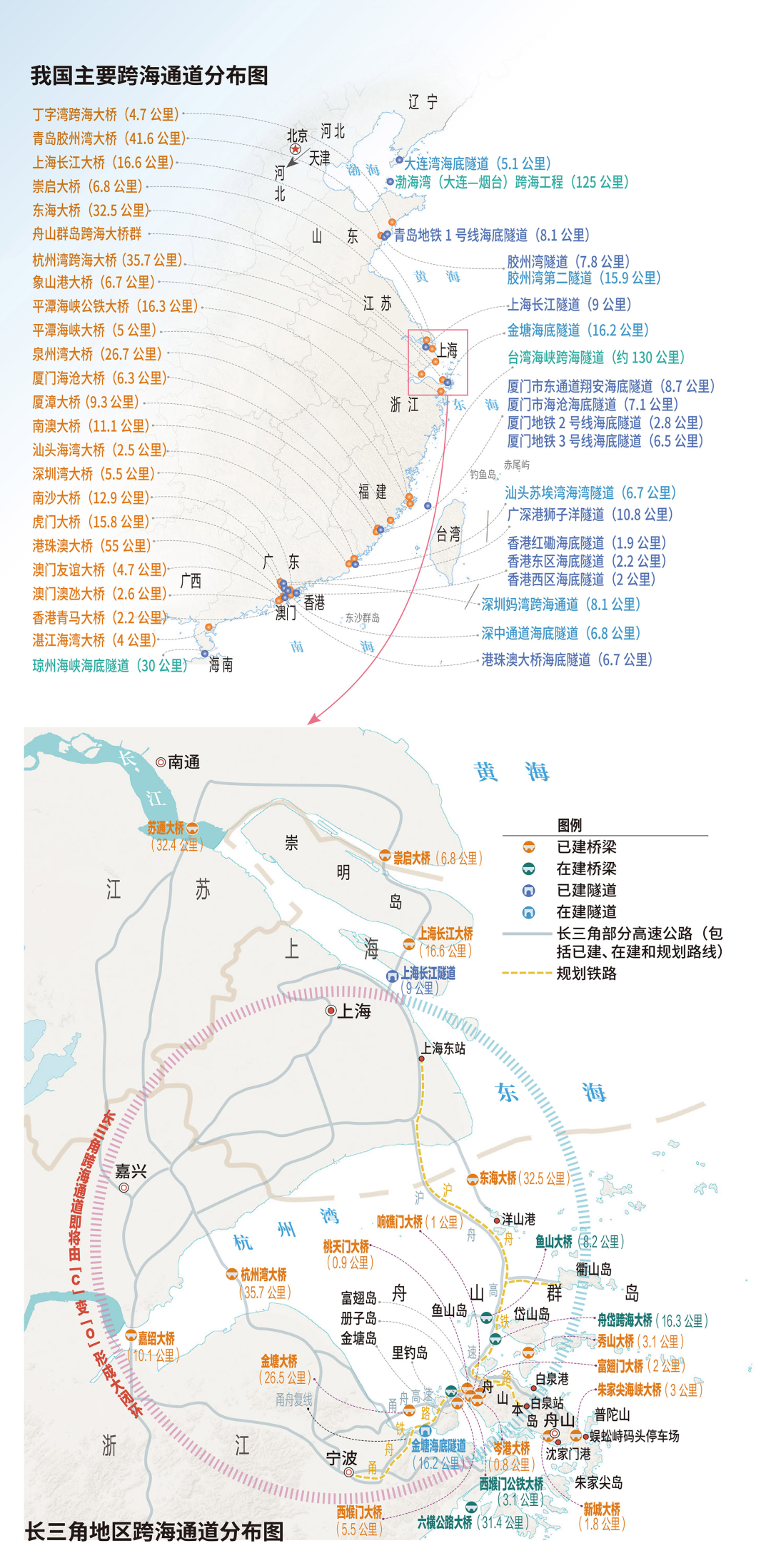

舟山群岛跨海大桥群航拍图

图自《中国国家地理》2021年06期

摄影/赵高翔

杭州湾跨海大桥北起浙江嘉兴海盐郑家埭,南至宁波慈溪水路湾,全长36公里。杭州湾是世界上潮水最大的港湾之一,不仅风力大、潮水大,还有地质条件、情况复杂的水流和台风的影响,独特的“V”字形海湾,造就了举世闻名的钱塘江大潮,却让两岸的交通绕了个大弯。

设计者们研究了杭州湾近50年的水文资料,最终设计出这种独特的“S”形桥身——它使得潮水涨落的方向与桥身基本垂直。

2008年5月,杭州湾大桥落成,将原先沿海岸的“V”字形的道路,变成了“A”字形。建成之后,钱塘江大潮的高度至多降低2厘米,相比平均9米的潮水高度,这点影响完全可以忽略不计。

杭州湾大桥

图自《博物》 2013年01期

摄影/曹刚

02 横跨峡谷 乌江流域万座桥

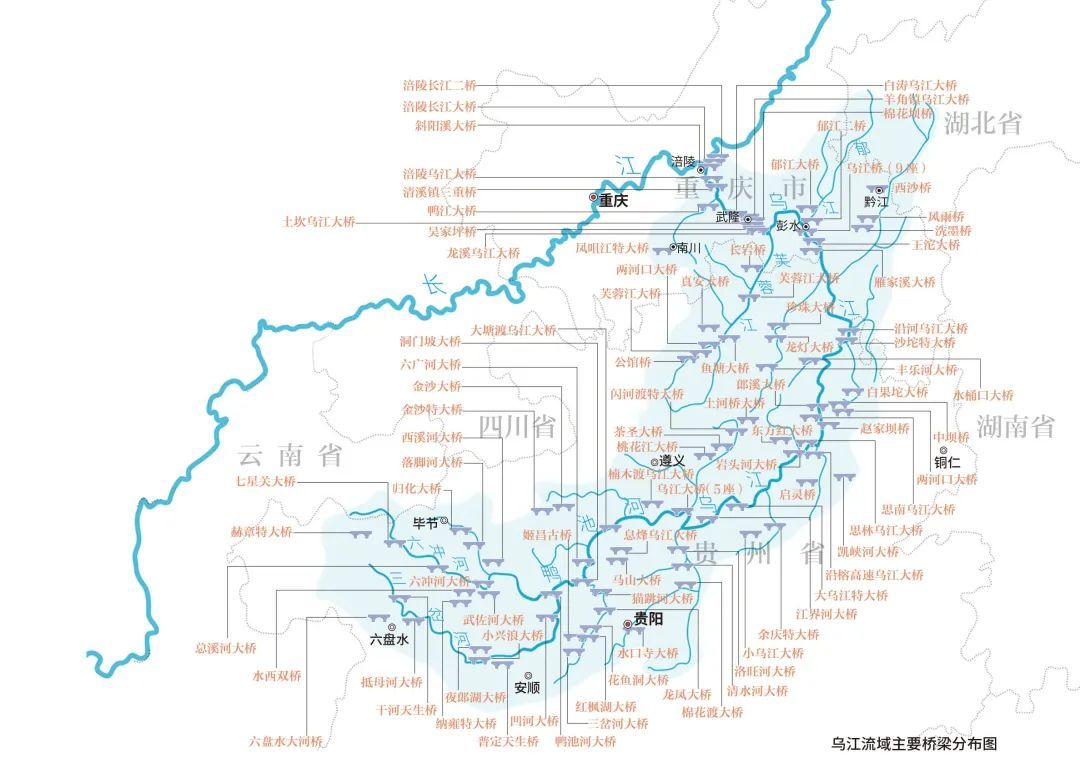

乌江流域主要桥梁分布图

图自《中国国家地理》2019年12期

被誉为“世界桥梁博物馆”的贵州与“中国桥都”重庆都在乌江流域。这里有桥梁近万座,我们在地图上标注了近百座各时期的代表性桥梁。

乌江流经贵州中北部,最终在重庆涪陵汇入长江,其流域是典型的喀斯特山区,地表被切割得支离破碎,千沟万壑。

乌江流域几乎全程都是峡谷地区,在古代是地域文化之间相互隔离的自然界线,在现代则是架桥技术突破各种挑战之地。

在这样的地理环境下,当地人搭建了草绳桥、藤桥、木桥、砖桥、石桥、风雨桥、水泥桥等各式桥梁。

如今,乌江流域的座座桥梁连接起公路、铁路,也推动贵州和重庆成为“世界桥梁博物馆”和“中国桥都”。整个流域各种桥梁近万座,是中国桥梁密度最高的区域之一。

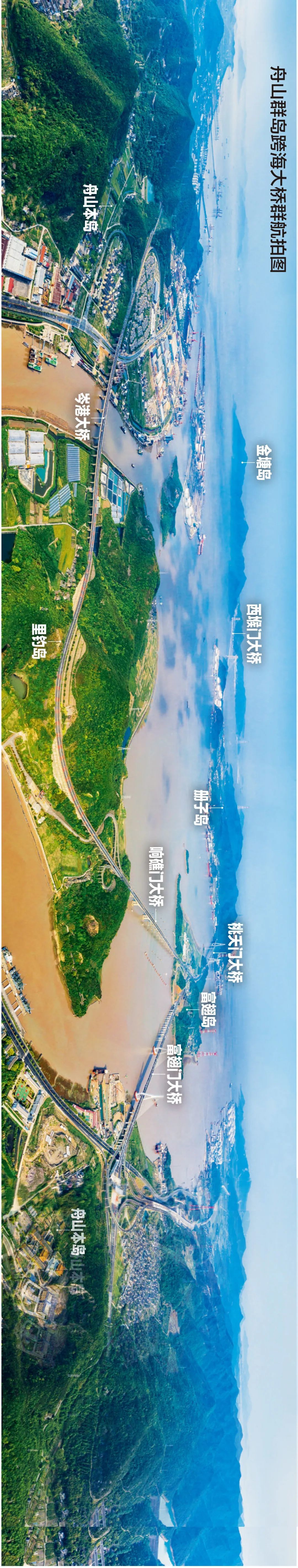

重庆市涪陵区乌江干流附近桥梁

图自《中国国家地理》2019年12期

随着社会经济的发展,黔渝地区的交通发生着巨大变化,不同时期、不同用途的桥梁在这一地区能够集中呈现。图为重庆市涪陵区乌江干流附近桥梁,最上面的是近几年建成的高铁桥,下面两座公路桥分别为上世纪70年代和90年代所建。摄影/张政

“桥摞桥”的画面在乌江流域及周边区域非常常见。如兰海高速经贵州段,与唐宋时贯穿此地的官道同出一辙。许多古代的道路,被时间证明是最好的选择。

沿着古老的道路,一次又一次地架设更高更大的桥梁,成为最佳方案。如今在夜郎湖、乌江镇、鸭池古渡等地都能看到“桥摞桥”的景观。

以前乌江两岸的人是“讲话听得见,见面走半天”,如今乌江流域的近万座桥梁正在改变着当地的时间与距离。

三线建设时期、90年代基建时期和21世纪建造的现代化大桥飞架在乌江两岸,一条成贵高速铁路干线就建有桥梁476座,乌江流域的桥在高度、难度和数量上不断刷新纪录。

图为贵阳清镇市红枫湖的花鱼洞大桥

穿越喀斯特峰丛之中

“横走天下路,难过乌江渡”正在成为历史

图自《中国国家地理》2019年12期

摄影/李贵云

03 青藏高原 克服重重困难的铁路桥

沱沱河大桥,长江第一铁路桥

图自《中国国家地理》2016年07期

沱沱河长江源特大桥全长1389.6米,有着长江第一铁路桥的称号。青藏高原曾流传着这样的民谚:“上了昆仑山,进了鬼门关;到了沱沱河,不知死和活。”但今天,沱沱河已成为青藏铁路上极具吸引力的著名景点。摄影/王宁

青藏铁路车站的设计原则是什么呢?“在满足国家要求的输送能力的前提下,尽量考虑环保。”电话里青藏铁路项目设计的总工程师李金城的声音掷地有声。

青藏高原是世界最高、最独特的高地自然景观所在地,这里深藏着世界上最美好的原始高地景观,世界科学家将之列入世界最有价值的生物多样性重点保护地区之一。

青藏铁路的线路设计、站点布设,成为影响千秋万代的事情。比如整条线路基本与青藏公路保持平行,这是为了少一次对自然环境的切割。经过国家级保护区时只走边缘区而不走核心区,尽量绕避大片的湿地,或者在湿地上设置横跨桥,以桥代路。

藏羚羊群穿过铁路桥

图自《博物》2007年11期

青藏铁路在修建的时候,设计了一些可以让动物穿过的“通道”,这就是其中的一个。摄影/刘为强 奚志农

与中国东部相比,在高寒地带修建的青藏铁路,需要花费高昂的建造成本。

当时有三大难题横亘在青藏铁路建设者面前——多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱,这使将铁路修上世界屋脊成为一项前无古人的艰巨工程。

格尔木至拉萨段的青藏铁路历时5年建成,总投资超过330亿元,全线共建成桥梁675座,涵洞2050座,隧道7座。

此外,建成运营后的青藏铁路也需要高昂的长期维护成本。

拉日铁路

图自《中国国家地理》2016年07期

一列火车飞奔在拉日(拉萨—日喀则)铁路横跨拉萨河的大桥上。2014年,拉日铁路开通之后,坐火车从拉萨到日喀则只需要两个小时,花费的时间大为降低。专家们认为,拉日铁路与拉林(拉萨—林芝)铁路,对中国的国家安全有着重大作用。摄影/阎东

半导体砍单风暴来袭 有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量两至三成

世界杯:比利时1-0加拿大获开门红 巴舒亚伊破门库尔图瓦扑点

购房办证一波三折 情法并用解决纷争

端午假期不打烊 高效调处止纷争 ——获嘉县矛调中心成功调解一起工亡赔偿纠纷

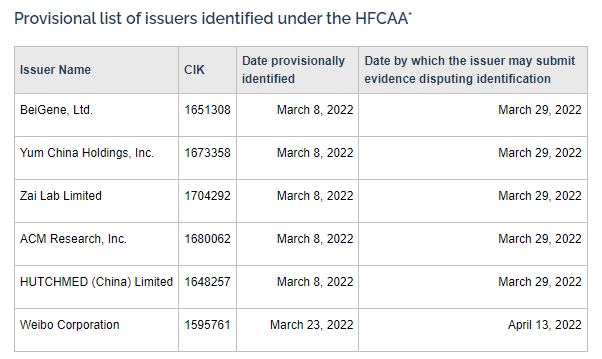

小动作不断!微博成为第六家被列入“预摘牌名单”的公司

首批大天鹅飞抵三门峡越冬

消防安全知识讲座走进获嘉县司法局

生态环境部部长黄润秋:升级版污染防治攻坚已在路上

何小鹏:下半年有望量产城市L2

基层服务项目报考火热 招募高校毕业生超12万人